Московская Сретенская Духовная Академия

Я помню совет отца: «Ничего не бойтесь»

9 июля 2025

Я помню совет отца: «Ничего не бойтесь»

Интервью с протоиереем Валентином Тимаковым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково

Студенты Сретенской духовной академии принимают активное участие в проекте Учебного комитета Русской Православной Церкви «Память Церкви». Проект отвечает на вопрос, как жилось тем, кто веровал в Бога и слышал угрозы от власти «показать последнего попа»? Участники проекта – архиереи, клирики, миряне – делятся историями о себе и своих близких, мысленно возвращаются в годы своего детства, заходят в свои первые храмы, прячутся от бдительных преподавателей, вновь оказываются в кабинетах уполномоченных, рассказывают о домашнем укладе.

– Отец Валентин, Вы происходите из семьи священника. Ваш отец – митрофорный протоиерей. Как жила семья православного священника в советскую эпоху?

– Я из семьи столичного священника. Мой отец вначале отучился в семинарии. Московскую духовную академию он успешно окончил в 1955 году. Тогда кадровый голод был силен, поэтому священников такого уровня образования посылали в центральные приходы Москвы. Отца послали штатным клириком в Николо-Кузнецкий храм, где настоятелем был протоиерей Всеволод Шпиллер. Здесь отец прослужил около 30 лет. В нашей семье трое детей, я старший.

Политическая ситуация была такова, что православные люди формально не были лишены прав, но реально – да. Было некое противостояние с обществом, которое нас не принимало. В 60–70-е годы ХХ века священства было ничтожно мало, священникам было запрещено ходить на улице в рясах, подрясниках, поэтому священника люди никогда нигде не видели. О священнослужителях не упоминалось ни в прессе, ни на телевидении, ни в газетах. Поэтому и семьи священников жили в определенной атмосфере. Эта нелегкая ситуация требовала известной твердости, выживаемости, потому что приспособиться было практически невозможно. Среда отвергала православие, христианство, веру вообще. В атмосфере 60-х годов ХХ века витал дух, соответствующий знаменитым словам Хрущева, обещавшего показать по телевизору последнего попа.

Мне было тяжело, но в то же время необычайно повезло с личностью протоиерея Всеволода Шпиллера, очень известного в кругах священства. Он был мигрантом, приехал из Болгарии в Москву в 1950-х годах, здесь начал служение. В его личности соединялись образование, культура, необычайно острый ум, дипломатические способности, огромные дружеские связи по всему миру. Он был направлен в Николо-Кузнецкий храм, который сейчас является центральным храмом Тихоновского университета.

Еще помню протопресвитера Виталия Борового в Елоховском соборе. Он честно нес православное просвещение. Вокруг храма собирались умнейшие люди, и я окунулся в православную культуру с самого раннего детства. Мой отец, талантливый ученик протоиерея Всеволода, сумел создать из прихожан храма общность, общий дом, в котором велись бесконечные богословские разговоры. Такого общения и подобных бесед я не видел ни в школе, ни в светских учебных заведениях. Удивительно, но услышанное мною в 7 лет я помнил до мельчайших подробностей и в свои 40.

Я помню совет отца нам, детям: «Ничего не бойтесь». Он учил нас, что необходимо приходить к нему и рассказывать о любой ситуации, чтобы вместе найти выход. Я благодарен отцу за воспитание, благодаря которому у меня не было комплекса неполноценности, так как нас, детей священника, в школе и во дворе дразнили поповскими детьми. Я благодарен, что с детства видел таких глубоких личностей, как митрополит Владимир (Сабодан), митрополит Филарет (Вахромеев), митрополит Антоний Сурожский, который заезжал к нам время от времени, архиепископ Василий (Кривошеин). Целый список священства создавал благодатную атмосферу, помогающую преодолеть тяготы внешней жизни.

– Отец Валентин, как происходил Ваш переход от всего, чему Вас научили родители, к вере как личному выбору?

– Все оказалось очень просто. Мои родители безупречно подготовили меня в вопросах веры, поэтому у меня не было никаких разногласий между моей личной верой, между тем, чему меня научили, и с чем я потом столкнулся. Поэтому впоследствии я органично пришел в семинарию и в Академию, отслужив в армии. Благодаря моему отцу, у меня всегда была цельность жизненного пути. Мой отец всегда имел горячую веру в Господа, а также любовь к образованию, к богословским наукам. Совмещение высокого богословия и личной молитвы у него всегда было необычайно органично. Он очень любит учиться и продолжает это делать в свои 95 лет.

– Расскажите о Вашей жизни советского школьника и сына священника.

– Отношение ко мне, сыну священника, было враждебное, и мое счастье, что оно никогда не переходило в откровенную травлю. Было только глухое неприятие. Я не афишировал и никому из ребят не говорил о своей семье, да и товарищей-друзей в школе у меня вообще не было.

Какие-то приятели у меня были там, где мы жили. С этими ребятами мы бегали, играли около дома. В общем, компания какая-то была, но никто из этих ребят другом мне не стал. Может быть, я сам не был достаточно открытым и общительным.

Но когда я был призван в армию, то с удивлением обнаружил, что здесь вообще никто не знает, кто я, из какой семьи. Очень странно, что в роту, где я служил, об этом не сообщили. А я, думая, что за мной все еще следят, после окончания службы не пожелал далее общаться со своими сослуживцами и уехал, не оставив никому своего адреса. Я, конечно, сделал грубейшую ошибку. Мои соратники позднее меня нашли, и теперь мы встречаемся по несколько раз в год во главе со ставшим мне родным командиром роты. Нас собирается человек шесть из роты, и я поражаюсь тому, какие все-таки хорошие люди в то время были! Они меня нашли в семинарии. Один из сослуживцев, Андрей Алексеевич Коровцов, узнал, где я учусь, подстерег меня, когда я выходил из академического сада. Я обомлел, очень удивился. С тех пор мы уже не расстаемся, несмотря на разные взгляды. Среди нас есть и атеисты, но мы все равно собираемся и вспоминаем минувшие дни.

– Были ли в Вашей жизни случаи, когда приходилось открыто защищать свою веру?

– Да, такое было. В советском обществе мы, верующие, не могли себя проявлять открыто и смело, поэтому внешне выглядели молчаливыми и забитыми, больше молчали. Даже когда нас, детей, дразнили, мы тоже молчали. Представители общественности приходили к нам домой, в основном это были педагоги. Мой отец встречал их достойно, он многократно превосходил приходящих по эрудиции. Поговорив с ним, воспитатели удивлялись его уму и уходили. И после этого все возвращалось на круги свои.

В советском обществе мы, верующие, не могли себя проявлять открыто и смело, поэтому внешне выглядели молчаливыми и забитыми, больше молчали

Перед призывом в армию я работал в Третьяковской галерее, где тоже встретил нападки из-за своей веры. Я всегда был в оппозиции, потому что тогда еще мало знал. Я участвовал в словесных сражениях с ребятами, которым было 18, 20, 25 лет. Рабочая бригада дала мне колоссальную прививку в этих спорах. Мы занимались делом, носили холсты и рамы при реставрационных мастерских и спорили по вопросам веры. Все споры, в которые приходилось вступать, были беспрерывной, сплошной войной.

Позднее, когда я прослушал лекции на филологическом факультете, прошел консерваторию, о многом узнал в философском кружке А. Ф. Лосева, я научился грамотно защищать свою веру.

– Как и когда Вы приняли решение стать священнослужителем?

– Никаких вопросов у меня с принятием этого решения не было. Мы с братом с шести лет всегда служили в храме. В детстве в нашем доме мы играли в храм: двустворчатые двери комнаты были у нас царскими вратами, сооружали какие-то фелони для себя, кружка на веревочке была кадилом, домочадцы выступали в качестве хора.

Мой отец хотел, чтобы его сыновья стали священниками, но перед этим отслужили в армии, сначала окончили какой-нибудь институт, а затем отучились в семинарии. Отцовский план я реализовал. Благость, что Господь мне дал, что у меня это все пролетело в один миг.

– Когда Вы поступали в семинарию, встретились ли Вы с какими-либо внешними препятствиями, связанными с советскими властями и их давлением?

– Да, препятствия были. Власть держащие дали указание, чтобы на учебу в семинарию не принимали москвичей, особенно с уже имеющимся у них высшим образованием. Поэтому я бы туда не поступил, но мне помог старый друг отца – преосвященный Владимир (Сабодан), который был ректором семинарии. Он помог мне при поступлении и в семинарию, и в Академию.

– Расскажите о жизни Московской духовной семинарии и Академии 80-х годов ХХ века.

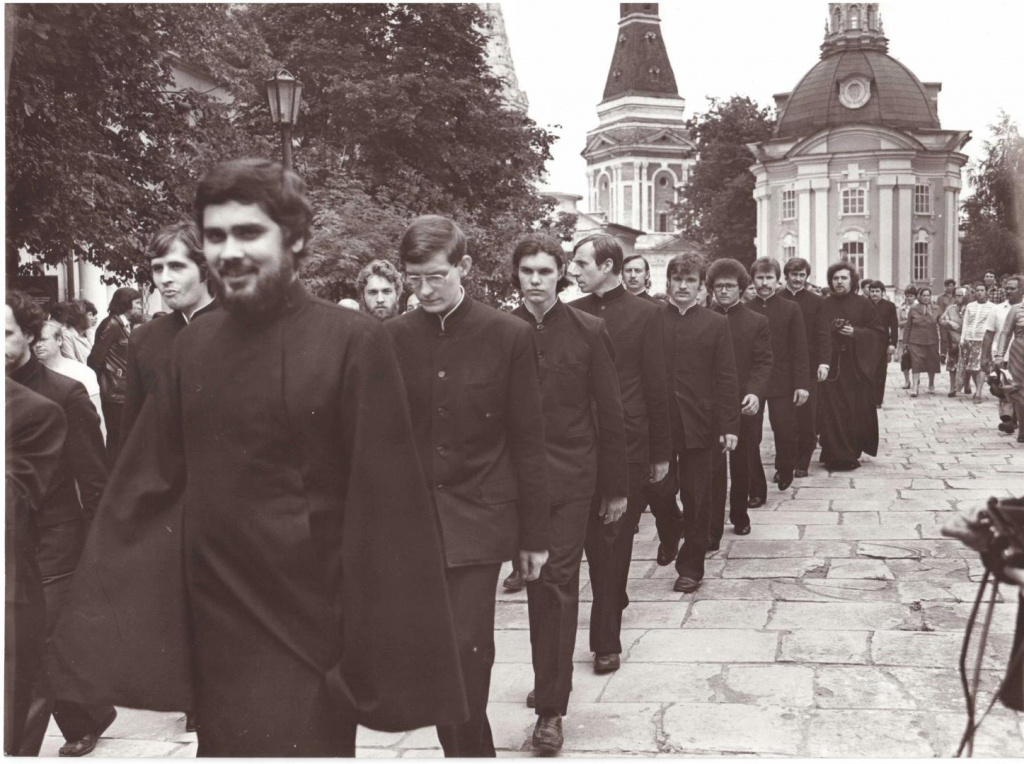

– Это была превосходная жизнь. Учились славные ребята, безусловно, лучшие по нравственному, духовному и волевому устремлению того времени. Ведь отбор производился очень строгий. Многие из поступивших стремились к монашеству: четыре человека из десяти собирались уйти в монахи.

Большое внимание уделялось музыкальной культуре. Регент отец Матфей (Мормыль) был талантливым самородком. Он привил нам любовь к пению, мы пели везде, каждую перемену начинали петь Херувимскую. На всю жизнь я запомнил удивительное благочестие учащихся, которое не было наигранным. Высокой была организация кружков и система консультаций по предметам.

– Были ли среди преподавателей яркие личности, вдохновляющие своим примером?

– Конечно, были. Нашими умами владели Алексей Ильич Осипов и Константин Ефимович Скурат. Я остаюсь в благоговейном трепете перед духовностью и трудами Осипова. Мне очень запомнились протоиерей Геннадий Нефёдов – преподаватель литургики, и протоиерей Владимир Иванов – по церковной археологии. Очень умным и образованным, запевалой всех дел был ректор Владимир (Сабодан), который великолепно читал лекционный материал, готовил выступления и доклады.

– Расскажите о ярких церковных деятелях ХХ века, с которыми Вы встречались.

– Я хочу рассказать об протоиерее Всеволоде Шпиллере и митрополите Антонии (Блуме). Меня поражала их высокая духовная и интеллектуальная культура. Чем дольше я жил, тем больше ценил качества отца Всеволода, который, будучи настоятелем храма, успевал очень многое: совмещал литургические, административные, дипломатические, хозяйственно-экономические, личные дела. Ведь необходимо так организовать службу, чтобы было торжественно и благочестиво, это требует очень больших усилий. Его всегда окружало большое количество людей: три-четыре хора, алтарники, прихожане. Но я никогда не видел, чтобы отец Всеволод допустил взрывы гнева или эмоций, хотя стрессовых ситуаций было много. Поразительно, какие с ним были замечательные архиерейские службы! Его лексика отличалась большим умом, известной иронией и необычайной уравновешенностью. Восхищаюсь широтой души, самообладанием, выдержкой протоиерея Всеволода.

То же самое я могу сказать о митрополите Антонии (Блуме). Необычайные благоговение и выдержка, никогда ни полслова поперек, никаких окриков и возмущений – это его поведение на службе в храме, и в жизни. Он страдал профессиональной болезнью – сильными болями в позвоночнике, но не оставлял службы. Превозмогая боль, по нескольку часов оставался на ногах, будучи уже в преклонных летах.

Помню, как митрополит Антоний приезжал к нам, в девятиэтажку, в гости. Мой отец попросил меня встретить митрополита у машины. Я встречаю его и провожаю до лифта. Я, тогда 16-летний, навсегда запомнил его любвеобильность, самообладание и духовный талант, который выражался в его удивительных улыбке, доброй шутке и ласковом слове. Сколько раз я ловил себя на мысли, что я так не могу, у меня так не получается.

Беседовал Антон Автайкин

Сайт «Память Церкви»

Картинка для анонса: Array

Количество показов: 389

Теги: