777

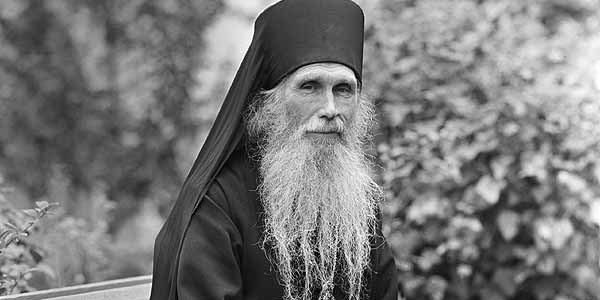

Олег Викторович Стародубцев является преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии. Он рассказал о преподаваемых им учебных предметах, поделился своими размышлениями о духовном образовании и вспомнил старца Кирилла (Павлова).

– Олег Викторович, когда Вы начали преподавать в Сретенской духовной школе? Расскажите, пожалуйста, каким образом Вы здесь оказались? Что Вы можете вспомнить о том времени?

– Меня пригласил сюда нынешний митрополит, а тогда еще иеромонах Тихон (Шевкунов). Это был август 2001 года. В то время для меня это было неизвестное учебное заведение. Это было высшее духовное училище. Когда я пришел преподавать, было всего два курса. И задумка отца Тихона в те времена была очень простая. Он решил, чтобы насельники Сретенского монастыря, которые собирались, получали системное образование. Понятно, что в те времена ближайшим учебным заведением такого плана была Московская духовная академия. В Сергиев Посад нужно было ездить. А отец Тихон считал, что нужно такое заведение организовать именно здесь, в столице. И поэтому его изначальная идея была в том, чтобы дать образование именно своим насельникам. И дальнейшей перспективы, я бы так сказал, не было, то есть были такие курсы: дадим, образуем, и всё.

Но постепенно стала складываться иная ситуация. Сюда приглашались разные преподаватели, в первую очередь, московские, и спектр их был большой. Были преподаватели из МГУ, из других вузов, из Московской духовной академии. И когда прошел первый выпуск, начал складываться определенный педагогический коллектив. Это, конечно, было совершенно очевидно. И тут нужно отдать должное отцу Тихону. У него есть очень хорошая черта: он умеет слушать людей. И в общем-то его идея была понятна – закрыть это образование. А на Ученом совете преподаватели тогда сказали ему: «Отец Тихон, понимаете, надо продолжать идти вперед». Он немного не был готов к этому. Но он, услышав коллег, решается на второй этап. И тогда в 2004 году решением Священного Синода открывается Сретенская духовная семинария. Тогда уже появляются внутрисистемные кафедры, сбалансированная определенная система. И семинария начинает выходить на уровень учебного заведения, не привязанного к Сретенскому монастырю, а привязанного к молодежи.

Здесь сыграл роль очень важный момент (сегодня он также играет) – приходская жизнь Сретенского монастыря, потому что приход всегда был большой. Монастырь был всегда востребован. В те времена было не так все легко, конечно. Братии было очень мало. И были случаи, допустим, в зимнее время, когда братия болела, некому даже было литургию служить. И сюда приглашали священников из белого духовенства послужить литургию. То есть не надо думать, что все было идеально, хорошо.У отца Тихона есть очень хорошая черта: он умеет слушать людей

Но постепенно складывается внутренняя система монашеской жизни, складывается братия как ведущее звено. И складывается приход. Приход в хорошем смысле этого слова – это когда прихожане действительно любят этот монастырь не только за его стены, не только за его пение, но и за состояние внутренней духовной жизни. И вот эта приходская жизнь и начала давать первые плоды, то есть молодежь – те, которые приходили сюда, в храм, еще совсем детьми, знали, что здесь такое, стали теми, кто стал пополнять это учебное заведение. Конечно, были юноши и из других городов. Плюс, нужно отдать должное, – большое значение имеет сегодня и имел тогда портал pravoslavie.ru, который в те времена фактически был первым православным порталом, дающим информацию. Понятно, сейчас технологии меняются, но в те времена это был первый крупный богословский портал, где давались ответы, писались статьи. И понятно, что там постоянно давалась информация об этом учебном заведении.

Постепенно, примерно к рубежу 2010 года, со стороны Учебного Комитета появляются определенные требования относительно магистерской программы. И получается, что у нас уже две ступени образования. Соответственно вторая ступень затребовала еще энное количество преподавателей. У нас маленькая семинария, камерная. У нас всего 240–250 студентов. Это камерное образование. Как камерный хор. Это не значит, что он плохой или маленький. Он исполняет камерную музыку. Так же и здесь. Семинария – камерная в этом плане.

А вот по количеству преподавателей она действительно является Академией. У нас 110 преподавателей. Сюда приглашаются и приходят очень разные преподаватели для того, чтобы дать образование по конкретной программе буквально нескольким студентам в магистратуре. Это совершенно нормальная вещь.

Нужно отметить, что отец Максим поддержал и с благодарностью отнесся к многолетним трудам владыки Тихона и преподавателей, которые здесь трудились. Но для нас, преподавателей, это стало серьезным испытанием. Потому что Академия открылась в крайне сложное время для высшего образования в нашей стране. Это бесконечные реформы, это бесконечная смена позиций и требований. Документация меняется примерно раз в полгода, это огромное количество приказов, которые нужно выполнять, которым нужно соответствовать. Но уже в этом году мы выпустили наших первых аспирантов, готовых на государственную и церковную защиту. И я могу свидетельствовать о том, что это специалисты высшего уровня, которых мы подготовили. По-другому и быть не могло.

Мы с Вами начали говорить про камерное образование. Вот это тот самый плюс, огромный плюс, когда мы работаем не с потоком. Я преподаю в других местах и знаю, что такое поток. Это когда ты читаешь лекцию на 270 человек. То есть ты людей-то и не видишь, потому что это такая масса молодежи. А когда ты читаешь лекцию на 15 человек – это совершенно разные вещи. Ты знаешь всех по именам, ты уже знаешь их способности. Ты знаешь каждую аудиторию, где можно сказать чуть шире, а где – чуть ýже. Поэтому это дает свои плоды. В этом плане Сретенская академия, конечно, приносит вот эти плоды. И они очень позитивные.Это специалисты высшего уровня, которых мы подготовили

– Предмет «История Древней Церкви» – это фундаментальный предмет, базисный. Вспомним историка В. О. Ключевского, который сказал: «Говорят, что история наказывает». Но история жестоко наказывает за невыученные уроки, если мы историю не учим. Поэтому история – необходимый предмет. «История Древней Церкви» у нас читается два курса, начиная с IV Вселенского Собора и до разделения Церквей. Материал огромный.

Сложность заключается в том, что у студентов на сегодняшний день огромное количество разноплановых, сильных, современных учебных пособий. И это, конечно, отчасти расслабляет. Я никогда не ставлю никаких рамок, что мы готовимся только по этой программе. Я всегда даю право выбора, и они порой не знают, за что схватиться, или хватаются там, где поменьше материала, как они считают. Это что касается предмета «История Древней Церкви».

А если говорить о предмете «Теория и история церковного искусства», то он считается дополнительным к образованию. Но он, на мой взгляд, все-таки является предметом, дающим студентам те знания, которые выводят их на просветительскую, миссионерскую, проповедническую деятельность. Дело вот в чем. Церковное искусство – это комплексная дисциплина, которая включает в себя всё: это история Церкви, византология, гимнография, литургика, Ветхий Завет, Новый Завет, догматика. То есть это не просто картины, не просто иконы, это Священное Писание в образах, в красках. Это объяснение многих вещей: почему – катакомбы, откуда это появляется, почему появляется алтарная апсида и так далее. Это комплексная дисциплина, и поэтому, если человек знает все остальные дисциплины, он понимает церковное искусство.

Я всегда говорю ребятам: посмотрите, как легко светские ученые говорят о церковном искусстве, как они много знают. И посмотрите: когда мы начинаем изучать такие вопросы, мы видим, что их компетентность порой выглядит крайне сомнительно. Мы изучаем предмет комплексно и, может быть, отчасти поверхностно, потому что времени мало. Но когда студент получает все остальные знания, он прекрасно понимает, что это такое, как росписи алтаря связаны с великим входом в литургии. Все это имеет огромное значение. Студенты, слава Богу, постепенно разбираются в этом.

Я вспоминаю старое время, когда приходилось привозить ксерокопии, книги с иллюстрациями, чтобы показать собор или роспись, приходилось ходить между рядами и показывать. Сейчас все это можно вывести на интерактивную доску и показать сразу, все это делается легко. И самое главное – это очень продуктивно.

– Чем важны Ваши предметы для будущих пастырей?

– Когда наши студенты получают комплексное образование и выходят на проповедь, на общение с молодежью, в конце концов на любой диспут, вряд ли им зададут вопросы по истории Древней Церкви. Это все-таки вопросы внутренние. А вот вопросы по культуре и искусству будут задаваться. И тут как раз те самые точки соприкосновения.

Я помню, у меня был один замечательный студент. Он рассказывал мне о том, что к нему приехали родственники из-за рубежа, и он был делегирован семьей вместе с другими проводить экскурсию. Они пошли в Кремль. Я, говорит, начал просто рассказывать о том, что помню из Ваших лекций. Когда все это закончилось, вечером отец, настороженно относящийся к тому, что сын учится в семинарии, спрашивает его: «Откуда ты все это знаешь?» Он говорит: «У нас есть такой предмет – церковное искусство». На что отец ответил: «Ну, если вам на таком уровне преподают, значит, ты сделал правильный выбор».

Я сейчас не рекламирую свой предмет или себя как преподавателя, я рекламирую духовное образование в целом именно в Сретенской академии, то есть большой комплекс разных дисциплин преподавателей разного уровня. И в этом плане у студентов тоже есть огромная позитивная особенность. Они получают знания не только у представителей духовной среды, но и у представителей светских вузов, которые им читают какие-то острые моменты и вопросы не приглаженно, а так, как они существуют во внешнем мире. И в этом плане ребятам потом легче. Они выходят подготовленными, готовыми к диалогу, равному диалогу, а порой и к ведению этого диалога в плане преобладания.Если вам на таком уровне преподают, значит, ты сделал правильный выбор

– Вы преподаете в Сретенской духовной школе уже 24 года. Что Вас особо радует и что печалит в этой работе?

– Особо радует доброе отношение руководства и коллег, замечательное, внутренне-семейное. Это особенность Академии.

А вот отдача иногда может быть не совсем позитивной. Не всегда это оценивается нашими студентами, а порой воспринимается как должное. Не как благо, а как необходимость: вы должны это сделать. Иногда некоторые студенты привыкают к хорошему. И выходя в серьезную жизнь, обласканные здесь с любовью, они приходят не готовыми. Они не готовы к жесткостям этого мира, к подобным вещам. Они не видели здесь никогда плохого, понимаете? Вот в чем дело. И они думают, что кругом всё так. Вот в этом проблема.

– Какие темы Вашего предмета «Теория и история церковного искусства» вызывают наибольший интерес у Ваших студентов?

– Больший интерес вызывает Синодальная эпоха, потому что, с одной стороны, эта эпоха ближе к нам, а с другой – наиболее ярко и быстро развивающаяся во всех отношениях. Тем более, если мы будем говорить конкретно, наше духовенство сейчас часто служит в памятниках именно Синодальной эпохи. Наиболее древние памятники все-таки точечные. Это музейные экспонаты.

Особый интерес вызывает архитектура XVIII, XIX и начала XX веков, здесь вопросов бывает всегда очень много.

– Есть такое расхожее выражение: «Если человек молится, то он богослов». А если он считает себя богословом, то он обязан молиться. Так вот, написание иконы – это ремесло, технология, которую можно выучить. А писать икону с позиции исихазма, с позиции молитвы – это другое. Это разные вещи. Вот почему мы и говорим о золотом веке русской иконописи. А какое это время? Это время благоверного князя Димитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Андрея Рублева, преподобного Никона Радонежского, то есть это подъем национальный, и он начинался с монастыря, с духовной жизни. Поэтому икона «Троица» – это результат молитвы, это результат исихазма. И тот же самый Феофан Грек. А если мы посмотрим работы замечательного того же самого Симона Ушакова – это технология, это мастерство, доведенное до звенящего состояния. Молитва там была, конечно, он был человеком верующим. Но не было той глубины, когда исключительно все создается Промыслом Божиим, когда человек молится непрестанно.

– Олег Викторович, по-Вашему, изменились ли студенты с тех пор, как Вы начали здесь преподавать?Икона «Троица» – это результат молитвы, это результат исихазма

– Студенты сильно изменились. В начале двухтысячных это были очень робкие студенты, очень закрытые. Но это была специфика, я бы сказал, того еще, постсоветского десятилетия. А потом студенты, примерно с 2010–2015 годов, стали более открытые. Но они пришли уже в других условиях. Некоторые из них пришли, порой не совсем понимая, что такое духовное образование. У них просто был интерес.

Теперешние студенты еще больше отличаются, потому что они владеют Интернетом, они с ним выросли, они с ним живут, у них огромное количество всевозможной информации. Я всегда обращаю внимание наших теперешних студентов на одну вещь. Это не только их проблема, а в целом. Я же преподаю и в других учебных заведениях. Они приходят с огромным количеством знаний по горизонтали. Это спектр по горизонтали, по которому они знают всё. А вот по вертикали – ничего. Глубины нет. И это проблема современного российского образования в целом. Спектр огромный, в Интернете есть всё. Но Вы поймите, что, когда человек делает запрос и получает пять миллионов ответов, это для него огромная проблема. Нужно еще что-то выяснить, а времени у него нет. Это поверхностно. Три слова – отсюда, два – отсюда. Поэтому я обращаю их внимание на эту проблематику, как раз на выстраивание вот этой вертикали. Пусть это будет тонкая вертикаль, пусть она будет совсем тонкая, в одну нитку, но она будет стальная. Это будет основа, на которую будет накладываться все остальное. Вот это – проблема. Это и плюс, и минус одновременно. Если раньше я не мог показать никакую картинку, сейчас – пожалуйста, в любой момент. Звуковую – пожалуйста. Любой текст. Возьмите, почитайте. Десятки книг можно дать студентам как дополнительную литературу. Все доступно. Времени нет.

– Что лично Вам дали эти годы преподавания в Сретенской духовной школе?

– Хороший вопрос, но я немножко уклонюсь от ответа. Отвечу так: мне в жизни повезло, потому что у меня учились либо хорошие студенты, либо очень хорошие. Поэтому я счастливый человек. Это действительно так. Конечно, есть ребята, которые вызывают некоторую тревогу. Но они для этого и пришли, понимаете? Наша задача – и научить, и направить в какой-то момент. А ведь, знаете, потом, через годы, люди звонят. У меня был один студент, сейчас он уже священник. Он сейчас заканчивает курс в МГУ. И вот он звонит и говорит: «Олег Викторович, нам сейчас читали лекцию, эксклюзивную, как нам сказали. Но Вы нам это все рассказывали когда-то между делом. Я краем уха запомнил, что Вы нам говорили. А тут эту информацию выдают, как будто это что-то эксклюзивное». И потом он очень интересную фразу сказал: «Олег Викторович, сколько интересного, оказывается, мы пропустили в Ваших лекциях…».

– Олег Викторович, Вас направил сюда преподавать старец Кирилл (Павлов)? Ведь Вы сами учились в Духовной академии Сергиева Посада.

– Не совсем так. Я обращался к нему за духовным советом, и тот совет, который он мне дал, я исполняю. Может быть, поэтому и прозвучало, что мне повезло со студентами, и они были хорошими либо очень хорошими. Я выбрал самый легкий крест, который для меня такой тяжелый… Но если я его уже несу, то стараюсь нести его добросовестно во всех отношениях: в отношении к студентам, к послушанию, к административной работе.

Помню, однажды я вышел из нашего семинарского корпуса, и вдруг отец Кирилл идет из собора к себе в келию. Был октябрь, было сухо, он в валенках идет. А я иду за ним счастливый и думаю: «Я сейчас к отцу Кириллу попаду, спрошу у него то и то».

И мы проходим через проходную, а он на втором этаже жил, он поднимается по лестнице. Я иду за ним шагах в четырех, тихонечко. И у меня в голове такие мысли: «Боже, это святой человек! Сейчас я к нему на Исповедь пойду, сейчас я у него спрошу…» И в этот момент он не выдержал. Он поворачивается ко мне и говорит: «Ну, что ты святого из меня делаешь?» Духовный человек он был, понимаете? Я его донял этими своими мыслями.

– Что Вы могли бы пожелать Сретенской духовной академии в связи с ее 25-тилетием и конкретно – студентам?

– Академии можно пожелать только одного – процветания. Тут обратного пути нет. Нужно идти только вперед. И для этого есть вся заложенная база.

Для студентов пожелание: немного больше прислушиваться к тому, что им говорят. Прислушиваться не к тому, что пишут в Интернете, а именно к живому слову. Я им говорю: «Слушайте живое слово». Да, мое слово может быть иногда колючим. Это тоже педагогический способ держать внимание, чтобы студент не отвлекался. Поэтому студентам нужно больше внимания обращать на живое слово преподавателя.

– Благодарю Вас, Олег Викторович.

Беседовала Александра Калиновская