1139

Встреча журналиста, телеведущего, художественного руководителя телевизионной студии «Неофит» московского Данилова монастыря Дмитрия Владиславович Менделеева с учащимися школ Самары, которая прошла 11 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Сударь – это плат, подобный тому, который мужчины надевали во время молитвы, кроме того, это слово обозначало платок наподобие полотенца, которым отирали со лба пот крестьяне Ближнего Востока, в том числе и в новозаветные времена. Также по иудейским обычаям лицо умершего закрывалось тканью, чтобы хотя бы немного смягчить боль родных и близких, находящихся при погребении. Этот платок нужен был и для того, чтобы собрать кровь человека, умершего в результате насильственной смерти, раны на голове умершего оборачивали этим платом таким образом, чтобы кровь не капала на землю, и в таком виде его и несли погребать. Так было и при смерти Спасителя. А потом, когда тело Господа подготовили к погребению, обвив плащаницей, этот плат сложили отдельно, и только плащаница осталась на теле Христа. И очень важно, что на этом плате нет негативного изображения, которое имеется на Плащанице, поскольку он не находился на голове Спасителя в момент Его Воскресения. Но все следы биологических веществ, таких как кровь, плевральная жидкость и сукровица (скопившиеся в легких в результате распятия), сохранились на этом плате; есть отчётливые отпечатки (как на лицевой стороне плата, так и на изнаночной) носа и рта (плевральная жидкость истекла через ноздри и рот при перемещении тела, в том числе при снятии его с Креста).

Судьба этого плата довольно хорошо известна, первые шесть веков сударь вместе с другими христианскими реликвиями находился в Иерусалиме. Но в 614 года Иерусалим был взят войсками персидского шаха Хосрова II. Тогда же из Иерусалима был увезён Крест Господень, а вот плат христиане успели спасти, он был отправлен в Александрию Египетскую. Но уже спустя несколько лет, опасаясь персов, которые в 619 году напали и на этот город, в условиях византийско-персидских войн (602–628) плат неоднократно перевозили, так в VII веке он оказался в Испании. Но в начале VIII века сама Испания оказалась завоеванной арабами-мусульманами, поэтому и здесь плат неоднократно менял место своего пребывания, его прятали в областях, которые ещё не были завоеваны маврами (сарацинами). До XI века плат хранился в дубовой раке с реликвиями, а в 1075 году она была открыта, с этого времени сударь стал доступен для поклонения верующих.

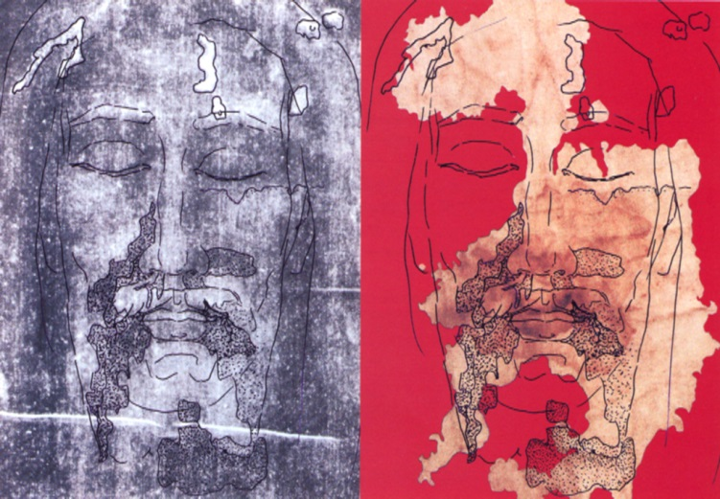

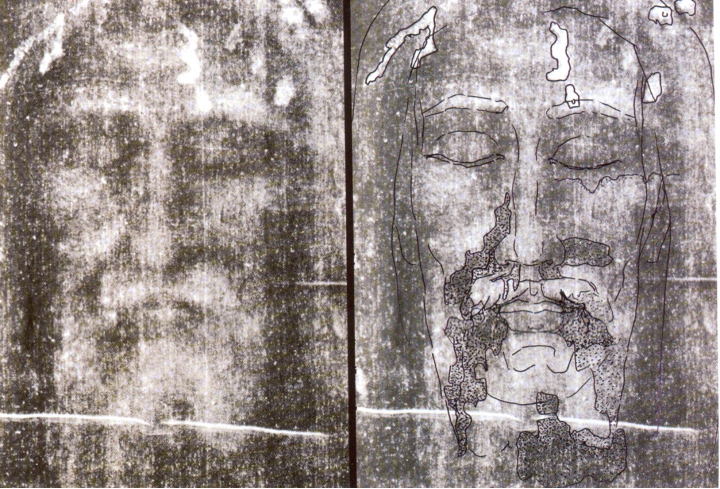

Но серьёзных исследований над ним не проводилось и только в связи с углубленным изучением Туринской плащаницы стали исследовать и сударь из Овьедо, результатом этих исследований стало то, что между ними существует непосредственная связь. На нём нет негативного изображения, все же другие данные, в том числе антропометрические параметры лица, следы, позволяющие говорить об обстоятельствах гибели Человека, совпадают.

Эти совпадения были подтверждены при компьютерном наложении изображений Плащаницы и сударя друг на друга.

Это позволило учёным прийти к однозначным выводам, что обе ткани (и плащаница, и сударь) оборачивали тело одного и того же Человека.

Дело в том, что:

⎯ во-первых, Туринскую плащаницу консервировали таким прогрессивным, видимо, для Средневековья способом, чтобы сохранить ткань, которая ветшала: ее кипятили в оливковом масле, она как бы пропитывалась растительными маслами, ламинировалась;

⎯ во-вторых, в XVI веке в часовне, где некоторое время Плащаница хранилась у Савойских герцогов, произошёл пожар: сама часовня полностью сгорела, но хранившаяся в ней Плащаница не пострадала, кроме краев. Края полотна обгорели, так что, если внимательно рассматривать Туринскую плащаницу, на ней можно видеть следы этого пожара. Поэтому пострадавшая при пожаре часть ткани была аккуратно заменена новой, поскольку в повреждённом виде Плащаница не могла быть вынесена для поклонения.

Именно поэтому, как считают учёные, результаты углеродного анализа оказались ошибочными. Однако сомневающиеся в подлинности Туринской плащаницы и в ее датировке продолжали оставаться.

То есть это был некий прообраз современного богослужения с Чином выноса Плащаницы в Великую Пятницу на Страстной седмице. Тогда под пение особых погребальных песнопений, которые мы слышим в храме в этот день, Плащаница поднималась на шесте, и присутствующие на богослужении мысленно обращались к тем событиям, которые и происходили в день распятия Спасителя, при Его погребении.

При этом в иконописной традиции также есть два типа икон, образ Спасителя на которых фактически буквально повторяет изображение Христа на Плащанице. Одна из них называется «Муж скорбей», на ней Господь, изображенный в полный или поясной рост, как бы встает из гроба, при этом руки Его сложены так же, как на Плащанице.

Вторая икона имеет название «Не рыдай Мене, Мати», восходящее к одному из песнопений Страстной седмицы (первые слова ирмоса 9-й песни канона на Великую субботу преподобного Космы Маюмского).

Обе эти иконы своим образцом имеют изображение Спасителя на Плащанице, которое могли видеть иконописцы до 1204 года в Константинополе. Да и само изображение на Плащанице, которая поднималась на шестах во время богослужений Великой Пятницы, служило своего рода иконой.

Кроме того, нашли воспоминания императора Константина Багрянородного, который еще довольно молодым человеком присутствовал при вскрытии ковчега с ещё одним полотном, изображение на котором «не сделано руками», оно вошло в православную традицию под названием Нерукотворного Спаса.

Что же такое Нерукотворный Спас? Это изображение лика Спасителя, появление которого связывают с именем царя Авгаря, который был крещен апостолом Фаддеем, хранилось в городе Едессе (ныне город Шанлыурфа на юго-востоке Турции, у границы с Сирией; древнее государство со столицей в Едессе находилось под управлением Римской империи, но имело собственного царя; христианство впервые стало здесь государственной религией) в большом ковчеге, ларце, через переднюю стенку которого был виден лик Христа. И в таком виде этот ковчег и был замурован, когда к власти в Едессе пришли потомки Авгаря, вернувшиеся к языческой вере. Однако когда угроза от язычников исчезла (в середине VI века), изображение было открыто, и с этого времени стали появляться иконы с подобным изображением по всему христианскому миру. То есть, увидев впервые лицо Господа, христиане начинают Его изображать. До этого мы знаем только условные иконы Христа, например, известное изображение из римских катакомб Добрый Пастырь, когда молодой Человек несет на себе овечку, или другие какие-то символические изображения, но никакого прямого иконописного изображения Спасителя раньше VI века мы не встретим. Это было связано с тем, что люди доподлинно не знали, как выглядел Господь, а выдумывать не решались.

А вот когда Нерукотворный Спас был открыт, стали делать похожие изображения, одно из них, самое древнее (середина VI века) «Христос Пантократор» из Синайского монастыря святой Екатерины.

– это очень известное изображение Христа, оно тоже совпадает с чертами лица Человека, который был погребен в Туринской плащанице.

Еще некоторое время после этого Нерукотворный Спас хранился в ковчеге, в котором он был перенесен, но потом изображение стало темнеть, за тканью надо было ухаживать, императора Константина Багрянородного вместе с Патриархом, с комиссией византийских ученых, позвали присутствовать при открытии этого ларца. И он описывает свои воспоминания: когда ларец открыли, оказалось, что это Плащаница, на которой был отпечаток всего тела Господа, просто она была сложена таким образом, что видно было только лицо Спасителя.

С тех пор и до 1204 года, когда Константинополь был захвачен крестоносцами Нерукотворный Спас (Плащаница Спасителя) пребывал в столичном городе. А когда он был после разграблен, многие святыни, в том числе и Туринская плащаница, были вывезены и оказались в Европе.

Подробнее узнать об этом пока нет возможности, не сохранилось документов, потому что прошло много веков, было много воин. При этом речь идёт не о том, что в Западной христианской традиции называют «Платом Вероники», это ткань, на которой именно полное изображение тела Спасителя, которое, судя по описаниям императора Константина Багрянородного, сходно с изображением на Туринской плащанице.

Продолжение следует...